※本記事にはプロモーションが含まれています。

飛行機エンジンとは何か?その役割と重要性

飛行機エンジンは、航空機を空へと押し上げる「心臓」ともいえる存在です。自動車のエンジンと同様に、燃料を燃やしてエネルギーを生み出しますが、飛行機の場合は空気の流れと高出力を活かして推進力を得る点が大きく異なります。エンジンが生み出す推力によって、数百トンもの巨大な機体を空中に浮かせ、時速数百キロで飛行させることが可能になるのです。

エンジンの種類や構造は、航空機の目的や用途によってさまざまです。旅客機、軍用機、小型機など、それぞれに最適なエンジンが選ばれています。これらのエンジンは、常に高温・高圧・高速という過酷な環境で動作しており、極めて高い精度と信頼性が求められます。

飛行機エンジンの基本原理

飛行機エンジンの基本原理は「ニュートンの第三法則」に基づいています。すなわち「作用・反作用の法則」です。空気を後方に高速で吹き出すことで、反対方向に力(推力)が働き、機体が前進します。これが、飛行機を前に進ませる推進の仕組みです。

多くの現代の航空機に使われているのが「ジェットエンジン」。これは空気を取り込み、圧縮し、燃料と混ぜて燃焼させ、膨張した高温ガスを後方に噴射することで推力を生み出します。この一連の工程が、わずか数分の一秒の間に繰り返され、巨大な推進力を維持しています。

飛行機エンジンの主な種類

飛行機エンジンにはいくつかの種類がありますが、代表的なのは以下の3つです。

- ターボジェットエンジン:初期のジェット機に多く採用されていたタイプ。空気を圧縮して燃焼し、そのまま高速で後方に噴射するシンプルな構造です。高速飛行に適していますが、燃費が悪いという欠点があります。

- ターボファンエンジン:現在の旅客機に最も多く使われている形式。前方に大きなファンを取り付け、空気の一部をバイパスさせることで効率を高めています。燃費が良く、静音性にも優れています。

- ターボプロップエンジン:プロペラを使うタイプで、小型旅客機や短距離飛行に適しています。ジェットエンジンと比べて速度は劣りますが、燃費に優れ、離着陸性能も高いのが特徴です。

このように、飛行機の種類や飛行目的によって最適なエンジンが選択されるのです。

ジェットエンジンの構造と動作の仕組み

ジェットエンジンの中では、空気の流れが緻密に制御されています。構造を大きく分けると、「吸気」「圧縮」「燃焼」「排気」という4つの工程で構成されます。これらが連続的に行われることで、安定した推力が生み出されるのです。

1. 吸気:空気を取り込む

まずエンジン前部のインテークから大量の空気が取り込まれます。この時、機体の速度によって空気が圧縮される「ラム圧効果」も発生します。取り込まれた空気は、圧縮機へと送られます。

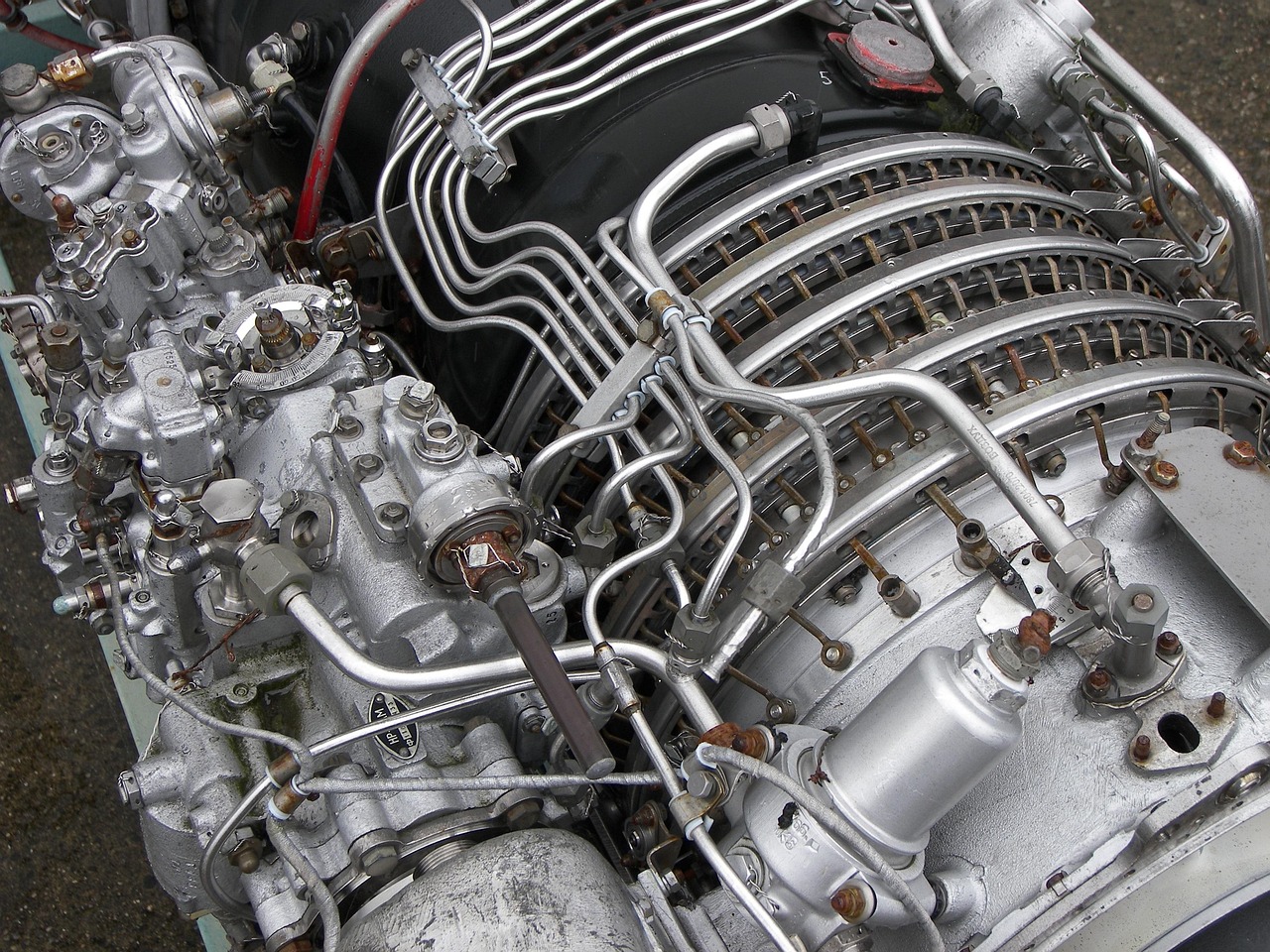

2. 圧縮:空気を高圧にする

圧縮機(コンプレッサー)は複数の羽根(ブレード)で構成され、段階的に空気を圧縮します。この過程で空気の圧力と温度が上がり、燃焼に最適な状態が作られます。圧縮機は高精度の設計が求められる部分で、エンジンの効率を大きく左右します。

3. 燃焼:燃料と空気を混ぜて燃やす

圧縮された空気に燃料(主にジェット燃料)が噴射され、燃焼室で点火されます。この時に発生する高温・高圧のガスが、強力なエネルギー源となります。燃焼温度は2000℃を超えることもあり、耐熱素材の技術が重要です。

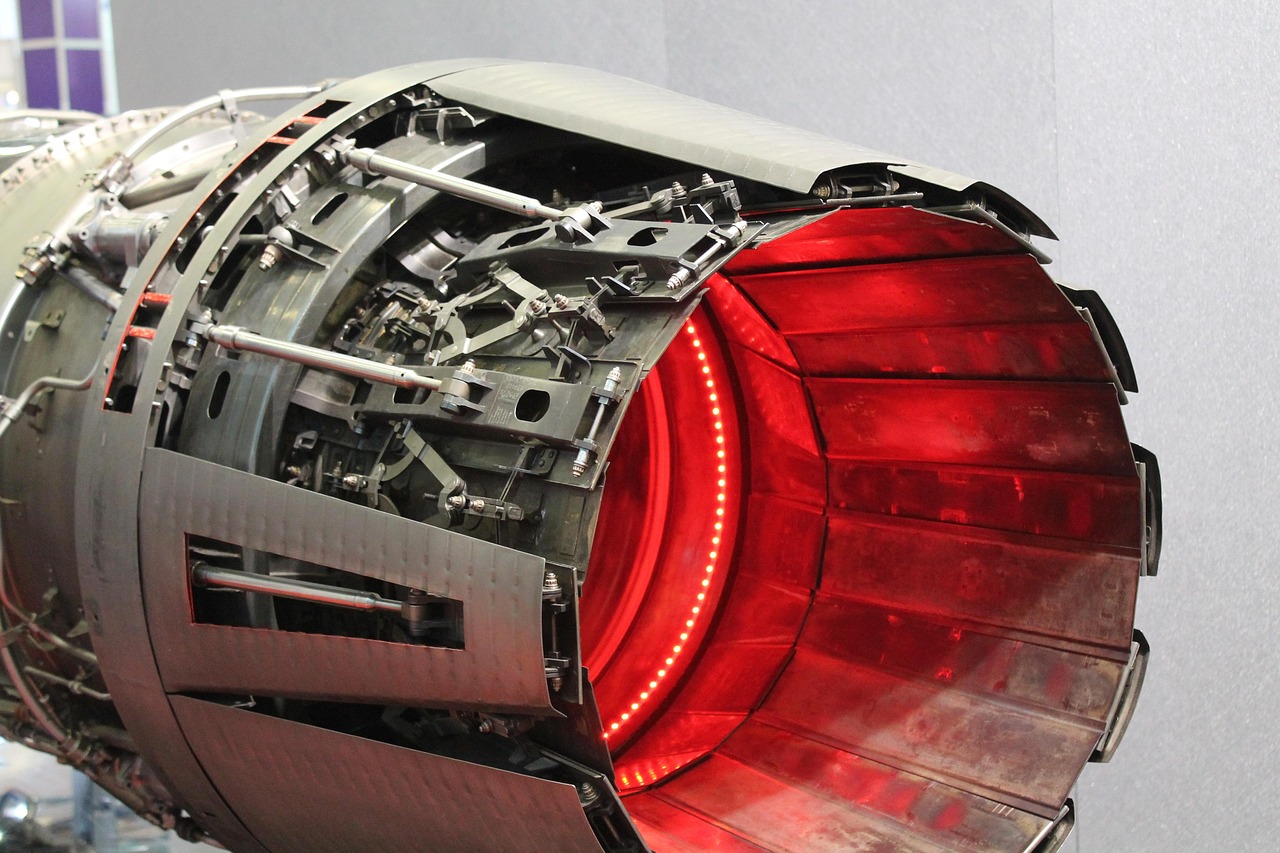

4. 排気:推力を生み出す

燃焼によって生じたガスは、タービンを通過して後方に高速で噴射されます。タービンはそのエネルギーの一部を利用して圧縮機を回転させ、残りが推力として外に放出されます。この噴射の反作用が、飛行機を前に進ませる推進力となります。

このように、ジェットエンジンはシンプルながらも非常に高効率なエネルギー変換装置であり、航空技術の結晶といえる存在なのです。

ターボファンエンジンの特徴と進化

現代の旅客機で最も広く使用されているのが「ターボファンエンジン」です。このエンジンは、燃費効率、静粛性、推進力のバランスが非常に優れており、空の旅を支える中心的な存在になっています。ボーイングやエアバスなどの大型機にも搭載されており、最新の航空技術の粋が詰まっています。

ターボファンエンジンの構造

ターボファンエンジンは、エンジン前方にある巨大なファンが特徴です。このファンが取り込む空気の一部は、燃焼室に送られずに外側を通過してそのまま後方へ流れます。これを「バイパス空気」と呼びます。

燃焼によって生まれた高温ガスと、ファンによって押し出された冷たい空気の両方が後方に流れることで、合成された推力を発生させます。この仕組みにより、燃費を改善しながら騒音も大幅に低減できるのです。

バイパス比とは?

ターボファンエンジンの性能を表す指標のひとつに「バイパス比」があります。これは、ファンの外側を通る空気(バイパス空気)と、燃焼に使われる空気の量の比率を示すものです。

たとえば、バイパス比が「10:1」であれば、燃焼に使われる空気1に対して、外側を通る空気が10倍ということになります。バイパス比が大きいほど燃費が良く、騒音も小さくなります。現代の旅客機では、高効率化のために10以上の高バイパス比エンジンが主流となっています。

次世代ターボファン技術

近年では、環境性能をさらに高めるために、ギアドターボファン(GTF)という新しいタイプのエンジンも登場しています。これは、ファンとタービンの間に減速ギアを設けることで、それぞれが最適な回転速度で動作できるようにしたものです。これにより、燃費の改善、騒音の低減、CO₂排出の削減が実現されています。

航空業界では、これらの技術革新が環境への配慮と持続可能な航空輸送の鍵を握るとされています。

ターボプロップエンジンとピストンエンジンの違い

一方で、短距離や低速飛行を主とする小型機や地域航空では、「ターボプロップエンジン」や「ピストンエンジン」が今も現役です。これらのエンジンは、ジェットエンジンとは異なる特性を持ち、特定の用途において優れた性能を発揮します。

ターボプロップエンジンとは

ターボプロップエンジンは、ジェットエンジンとプロペラを組み合わせたような構造です。エンジンの出力の大部分をプロペラの回転に使い、残りを排気の噴射力として利用します。そのため、低速域での燃費性能が高く、短距離飛行に適しています。

ターボプロップ機は、離着陸距離が短く済むため、地方空港や滑走路が短い地域での運航に最適です。日本国内でも、離島便などに多く使用されています。

ピストンエンジンの特徴

ピストンエンジンは、自動車にも使われる内燃機関と似た構造を持ちます。シリンダー内で燃料を燃焼させてピストンを動かし、その力を回転運動に変換してプロペラを回す仕組みです。

ピストンエンジンは構造がシンプルで、整備が容易なため、小型練習機や個人所有の軽飛行機などに今も広く利用されています。ただし、高高度や高速飛行には不向きであり、商用機ではほとんど採用されていません。

ターボプロップとピストンの使い分け

ターボプロップは高出力かつ効率的で、2000km程度の中距離フライトに適しています。一方、ピストンエンジンは低コストで小型機に最適。用途や運航環境によって、これらのエンジンは明確に使い分けられています。

飛行機エンジンのメンテナンスと安全性

飛行機エンジンは、極めて高い信頼性が求められます。そのため、運航ごとに厳格な点検が行われ、一定の時間やサイクルごとに分解・整備が実施されます。このメンテナンス体制が、安全な空の旅を支えているのです。

エンジンの整備サイクル

エンジンには「オンウィング点検」と「オーバーホール」という2種類の整備段階があります。オンウィング点検では、機体に搭載したまま外観や各種データをチェックします。一方、一定時間使用した後には、エンジンを機体から取り外して分解し、部品ごとに検査・交換を行うオーバーホールが行われます。

安全性を支えるテクノロジー

現代のエンジンは、センサーとデジタル技術によって常に監視されています。飛行中の振動、温度、圧力などのデータがリアルタイムで収集され、異常があればすぐに警告が出されます。これにより、トラブルの予兆を事前に把握し、安全運航を維持できるのです。

また、燃焼効率や耐熱性を高めるために、最新の素材技術(セラミック複合材料など)や3Dプリント技術も積極的に導入されています。これらの進化によって、より軽量で強靭なエンジンが実現しつつあります。

環境に優しいエンジン開発の最前線

近年、航空業界では「環境への配慮」が最も重要なテーマの一つとなっています。飛行機エンジンの開発においても、燃費の改善や二酸化炭素(CO₂)排出削減、騒音の低減など、持続可能な技術革新が進められています。ここでは、その最前線にある取り組みを紹介します。

燃料効率の向上とハイブリッド化

従来のエンジンは、燃料を燃やして得られるエネルギーの多くを熱として失っていました。そこで、近年では燃焼効率を高めるための設計改良や素材技術の進歩が進んでいます。タービン内部の冷却技術や、より高温で動作できる耐熱合金の使用により、効率は年々向上しています。

さらに、電動モーターを補助的に使用する「ハイブリッド推進システム」も研究されています。離陸時に電動モーターで補助し、巡航中はジェットエンジンのみで飛行することで、燃料消費を削減する仕組みです。これにより、騒音と排出ガスの両方を大幅に減らすことが期待されています。

持続可能な航空燃料(SAF)の導入

環境対策として注目を集めているのが、SAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)です。これは、植物や廃油、廃プラスチックなどを原料にして作られた再生可能燃料で、従来の化石燃料に比べて最大80%近くCO₂排出を削減できるとされています。

現在、多くの航空会社がSAFの導入を進めており、エンジンメーカーもこれに対応した燃焼技術の開発を進めています。今後は、SAF専用のエンジンや完全電動航空機の登場も視野に入っています。

電動・水素エンジンの未来

未来の航空エンジンとして、電動エンジンや水素燃焼エンジンの研究が進行中です。電動エンジンは、バッテリーや燃料電池で電力を得てモーターを駆動する仕組みで、排出ガスがゼロという大きな利点があります。ただし、現時点ではバッテリーの重量や航続距離の課題が残されています。

一方、水素を燃料とするエンジンは、燃焼時に水しか排出しないため、非常にクリーンです。エアバスなど大手メーカーが2030年代の実用化を目指して開発を進めており、これが実現すれば航空業界に革命をもたらすでしょう。

飛行機エンジンの未来と人類の挑戦

飛行機エンジンは、20世紀初頭のレシプロエンジンから始まり、ジェットエンジンの登場によって空の時代を切り開いてきました。そして今、私たちは「脱炭素社会」という新たな課題に直面しています。この流れの中で、エンジンの進化はますます加速しています。

AIとデジタル技術による最適化

AI(人工知能)やデジタルツイン技術の導入により、エンジンの開発・運用方法も大きく変わりつつあります。AIは設計段階で空気の流れや燃焼効率を解析し、最適な形状を導き出すことができます。また、実際の運用ではセンサーから得られるデータをAIが分析し、故障予測やメンテナンス時期の最適化を行います。

このように、デジタル技術がエンジンの性能と安全性の両立を支えているのです。

軽量化と素材革命

エンジンの性能を高めるうえで、軽量化は欠かせません。近年では、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)やチタン合金、さらにはセラミック複合材料(CMC)などが採用され、軽くて強い部品が増えています。これにより、エンジン全体の重量を抑えつつ、燃費と耐久性を両立させることが可能になっています。

こうした素材技術の進化は、宇宙開発分野にも応用されており、地球の空を越えて宇宙へと続く新たな時代の基盤にもなりつつあります。

まとめ:飛行機エンジンが描くこれからの空

飛行機エンジンは、単なる機械ではなく「人類の夢と技術の結晶」です。小さなプロペラ機から超音速ジェット、そして電動航空機へ――エンジンは時代ごとに進化を重ね、より安全で効率的、そして環境に優しい方向へと進んでいます。

これからの航空業界では、クリーンエネルギーやAI制御、次世代素材が融合し、飛行機の概念そのものが変わっていくでしょう。いつか、燃料を使わずに静かに大空を舞う飛行機が当たり前になる日も、そう遠くはありません。

飛行機エンジンの進化は、まさに「空への挑戦」の歴史そのものです。これからもその進歩を見守りながら、私たちは空の未来に胸を躍らせ続けることでしょう。